はじめて機械設計をするにあたって、意外と悩むのがボルトの選定。

「ボルトなんて,太さと長さだけ考えりゃええんやろ?」

では不十分なんですよね。

初めてだと苦労するボルトの選定ですが、ポイントを押さえれば、その時々にあったボルトがすぐに選定ができます!

本記事では,私が実際にエンジニアとして培ったボルトの選定ポイントを紹介します。

現場で設計し、何度も失敗を重ねて得た選定ポイントのため、ただの知識で止まらないようなポイントも紹介していますので、「ボルトの選定方法」に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

ボルトの基礎知識

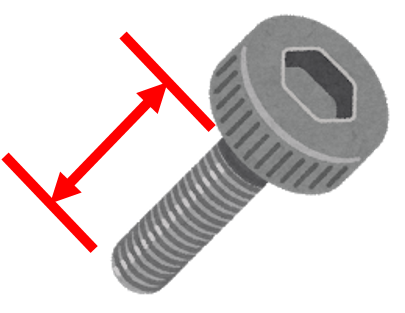

早速、ポイントに入る前にボルトについて。ボルトは以下のようなやつですね.

この画像でいう六角形のくぼみのところは,十字であったり,-であったり,なかったりします.

で,ボルトは主に,部品と部品の締結に用います.

言い換えると2部品を一つにします.

締結の仕方としては,主に2種類です.

です.

①は,部品自体がナットの役割をしている感じですね.

②は,あらかじめ部品に空けておいたただの穴にボルトを貫通させて,裏からナットで留める方法です.

はい.ナットです.

こいつですね.

家具の組立とかで見たことあるんではないでしょうか?

家具の組立で,ナットがないときは,基本的には締結部分にタップ加工が施されています.

タップ加工が施された穴をタップ穴と言いますが、タップ穴とは,ボルトのねじ部,下図のギザギザしているところとうまくはまりあうように,溝が細かく掘られた穴のことです.

ナットのようなギザギザが掘られた穴を部品にも空けることでタップ穴ができます.

タップ穴,あるいは,ナットにボルトをクルクル回すと,部品が固定されていきます.

身の回りのもののボルトは大体こんな感じで固定されています.

ボルト頭の種類

ボルト頭は,用途によって変えます.

まず,汎用的なのは,例に出していた上図のようなボルトですね(以下,ノーマルボルトとします).

基本的に何の制約もなければ,わたしはこれを用います.

ただ,装置などの外側にこのようなボルト頭のものをむき出しにしていると,ぶつかって怪我する恐れがあります.

そういったときに,ボルト頭を目立たなくし,当たっても痛くならないように「ボタンボルト」というものを用います(下図).

※ ボルト頭のくぼみは六角形だったりします.

こちらもよく見ますよね(たぶん...).

こちらは角がないので,当たっても痛くないし,けがもしません!

なので,目につくところだったり,手をよく入れるところとかは,こちらを使います.

あとは,これはわたしの独自調査ですが,同じサイズのボルトにおいて,ノーマルボルトのボルト頭よりボタンボルトのボルト頭の方が径が大きいです.

なので,設計する際には、ボルト頭のスペースには気を付け,他の部品と干渉しないようにしましょう!!

(もしかして,ワッシャーみたいに緩み防止の点においてはボタンボルトの方が有利?ワッシャー使えればノーマルボルトでもいいですが.)

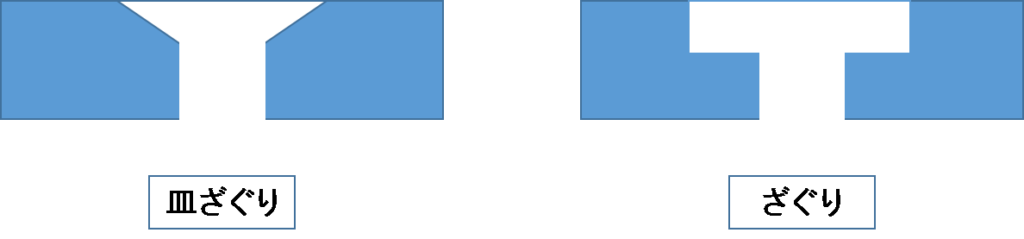

次に,皿ボルトです(下図).

こちらは,タップ穴が無い部材側に「ざぐり穴」を空けて使います.

ざぐりとは以下のように,ボルトの頭を隠して,ボルト頭との干渉をなくします.

皿ボルトの場合,左側を用います.

ノーマルボルトでざぐりを用いる場合は右側のようなざぐり穴を用います.

右側のようなざぐりだと部材にかなり厚みがないとボルト頭が隠れません.

また,ボルト頭が設置する,押し付ける面に十分な厚みがないと,固定している部材だけを持ち上げたりすると割れる恐れもあると思います.

しかし,皿ボルトはボルト頭の斜めの部分すべてで押さえつけられるので,ある程度薄くても,しっかり固定できます.

用途としては,ボルトの締結部の上に,さらに部材を取り付ける時や、干渉させないときなどに使います.

なので,ざぐりについて考えるときは,ボルト頭と部材の干渉をなくすために,

①厚みがあるときはノーマルボルト,ノーマルざぐり

②薄いけどボルトで固定したいときは皿ボルト,皿ざぐり

で選定すればよいかなと思ってます.

細かくは,先輩に確認を取りながらやりましょう!

「ここは薄板だから皿ボルトですかね?」

とか,理由を添えながら聞いてみると,ポイントアップ間違いなしです!!

ボルトの長さ

「ボルトの長さなんか,部材に合わせりゃええんちゃうん?」

って思いますよね?

実は、奥が深いです.

ここをおさえておくだけで,設計スピードがかなり上がります.

押さえておくこととしては,

①ピッチ

②有効ねじ深さ

です.

この二つをおさえておけば,基本的には困りません.

両者とも締結力,強度に関することで,細かく知ることも大事ですが,ざっくりと「こんくらい見ておけばいいか」てのがわかってると強いです.

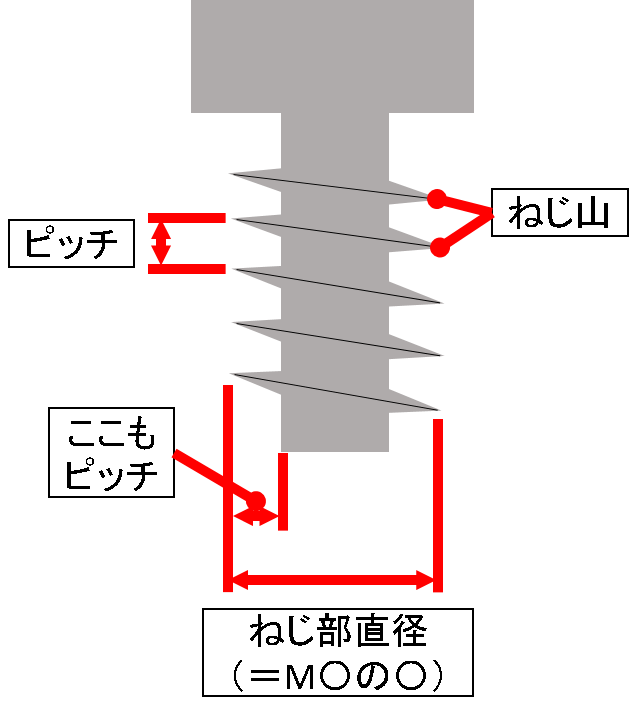

ピッチ

ボルトにはピッチというものがあります.

ボルトには並目と細目があり,それぞれでピッチが異なりますが,基礎ということで,今回は並目について解説します.

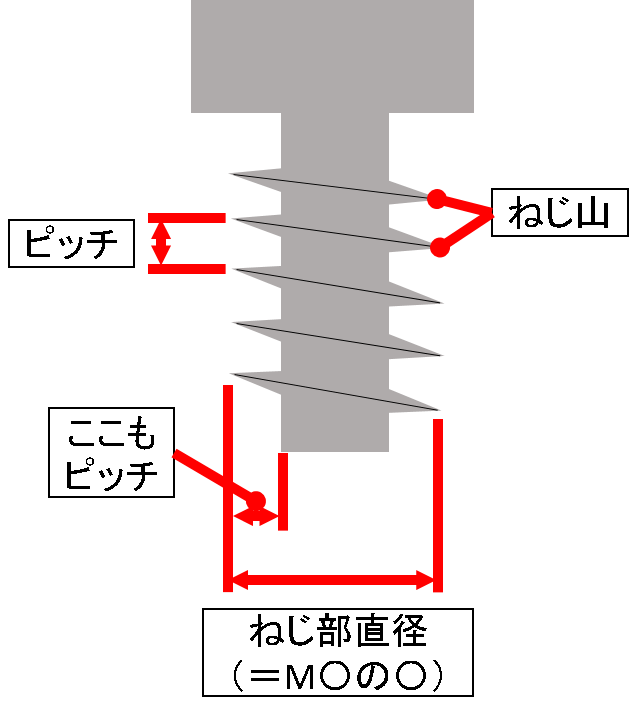

ピッチとは,ねじ山の間隔を言います.

また,ねじ山の高さもピッチからわかります.

ここについては次節で解説いたします.

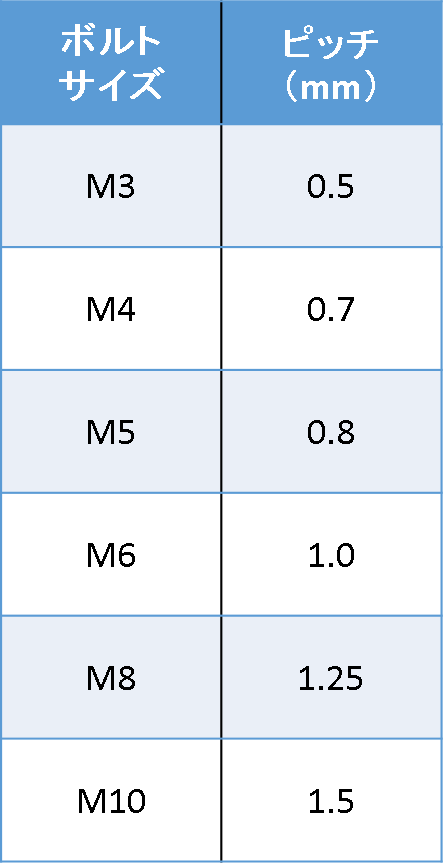

このピッチという値は,それぞれのボルトの太さによって決まっています.

私がよく使うボルトサイズのピッチは右表のように決まっており,M6のピッチが1.0mmであることを基準にして,覚えていきます.

・M6より小さければ,-0.1mm

・M6より大きければ,+0.25mm

ずつ,していけばいいなくらいの感じで覚えておきましょう.

で,長さにおいて何が重要かというと,「有効ねじ深さ」です.

有効ねじ深さが何かっていうと,

「最低でもこんくらいの長さは部材と接してないと締結力的に保証できないよねー」

っていう,長さです.

これ以下だと,締結力が足りずに,緩みやすくなるらしいです.

逆にいうと,最低でも締結する部材の厚みは有効ねじ深さ以上ないといけません.

で,この長さの計算方法としては,

ボルトサイズ × 1.5 ~ 2.0 mm

です.

例えば,M4ボルトの場合,

4 × 1.5 ~ 2.0 = 6.0 ~ 8.0 mm

となります.

なので,M4ボルトだと,最低でも6.0mmはボルト長さ,部材の厚みともにないといけません.

で,私的には,上限の8mmは,部材にタップを切るときに最大でも8mmでいいですよーてときに使用します.

これ以上長くしても,加工費が高くなる場合があるので,有効ねじ深さでの範囲で,タップの深さを決めています.

ただ,例外もあり,ステンレスや鉄,鋼などのいわゆる硬い部材の時は,

「最低でも3山!!」

って言われます.

「どっち使えばいいねん!」

てなると思います.

私の基準では,頻繁に力がかかるような部分以外は,3山かかる程度でよいかなと思ってます.

なので,M4で3山だと,

0.8(ピッチ)mm × 3(ねじ山数) = 2.4mm

となります.

これから,M4のボルトでステンレスや鉄だと,最低でも板厚が2.4mmは必要だなとなります.

このように,ボルトの長さを決め,あるいは,部材の厚さも決めていきます.

ボルトの太さ

次にボルトの太さについてです.

もう一度,先ほどの図をご覧ください.

ねじ部(ボルトのねじねじしたところ)の直径は,ねじ山の一周分の直径です.

ここの値が,「M4」とか「M6」とかの数字部分になります.

例えば,「M6」なら,ねじ部の直径が6mmです.

一方で,ボルトを入れるタップ側は,ねじ山が入る溝部分が6mmなので,タップ穴の山になっている部分,つまり,タップ穴の一番狭い直径は,

6.0mm ー 1.0mm = 5.0mm

となります.

これは何に注意すべきかというと,本当は直径6mmの穴なのに,ピッチ分を忘れて,5mmの穴と勘違いして,穴と端部,穴と穴の距離が近すぎて,組立時に破損する可能性があることです.

CADに使い慣れてないときは,注意しながら距離を取る必要があります.

ここでミスをすると,misumiさんのMeviyというサービスで最小肉薄を切る可能性もありますので,ご注意ください.

(すぐ変えることはできますけど,やはり面倒です.)

小さいサイズのボルトだと影響はそんなに影響は出ないですけど,大きいボルトほどピッチは侮れなくなるので気を付けましょう!

後戻りをいかに無くすかが,時間を省く近道だと思ってるので.

また,自分で加工してタップ穴をあけるときの下穴についても注意が必要です.

「いきなりタップドリルであけりゃいいんやろ~」

て思っていましたが,下穴が必要です.

下穴とは,タップを切る前の下準備です.

タップドリルは穴を空けるのではなく,あくまで「タップを切る」と覚えておきましょう.

で,下穴の径ですが,これは先ほど計算したタップ穴の山部分と同じ値です.

なので,M6だと,Φ5mmの下穴を空けます.

関連書籍

機械設計の基礎知識を身につけるには以下の書籍がとても参考になります。

先輩エンジニアから代々受け継がれる良書なので、ぜひ一読してみてください。

まとめ

本記事では,ボルトの基礎知識,ボルト頭の種類,長さと太さについての観点から初心者が注意すべきことについて書きました.

正直言うと,まだまだ足りないかもしれませんが,基本的なことはおさえつつあとは,先輩に聞きながら進めるのが一番早いです.

そのための手助けになれば幸いです.

一緒にスキルアップして,さらなる活躍を果たしましょう!!!

コメント