アート思考をご存知ですか?

「ビジネスにアートは関係ない」と思っている方もいらっしゃいますが、「アート思考」を身につけることでより業務が順調にいくかもしれません。

本記事では、「「自分だけの答えが見つかる」13歳からのアート思考」(著・末永幸歩)を読んで、アート思考を身につけた先のビジネスへの応用までを紹介します。

アート思考を参考としてマインドについても紹介していますので、自らの主張や意見に自信がない方も必見の内容となっております!

アートはタンポポ

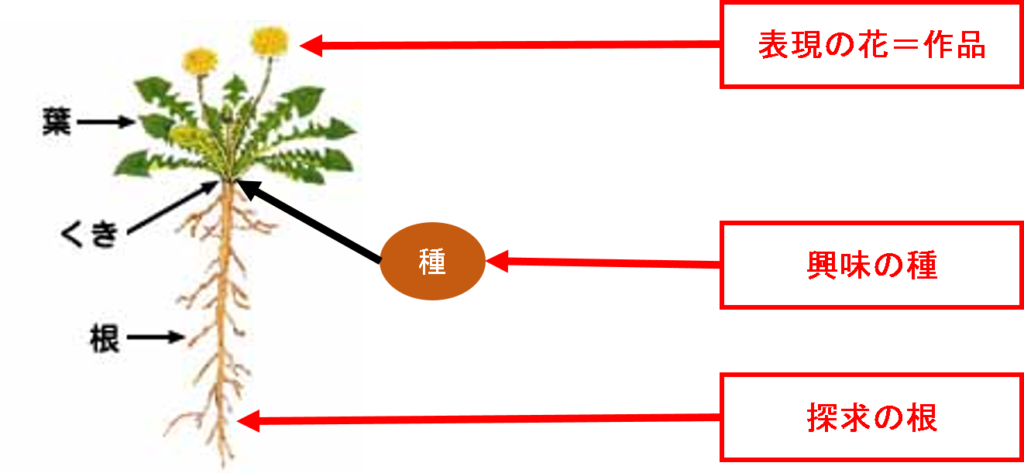

まず、著者の末永幸歩氏はアートをタンポポに例えて説明しています。

下図のように「花=表現の花」、「種=興味の種」、「根=興味の根」としています。

どういうことかというと、みなさんが思うアート作品はタンポポでいう花になります。

日の目に当たるのはこの「花」の部分であり、アーティストが試行錯誤して生み出した作品、つまり、「結果」になります。

で、その花がどうやって咲くかというと、まず「興味の種」が必要です。

「興味の種」は、アーティスト自身が興味を持った分野やジャンルなどに当たります。

その「興味の種」から出てくるのが「探求の根」です。

「探求の根」は、興味の種に関して、アーティストが好奇心を持って探求、追求したり、疑問に対しても追求したりととにかく試行錯誤して、掘り下げることです。

アート思考=価値創出

種と根は結果を生み出す過程であるため、アート思考においては、「興味の種」と「探求の根」が重要な

何かしらに興味を持ち、それを探求、追求していくことで「自分だけの答え」を導き出す。

これが現代人において大事だとしています。

この「自分だけの答え」は、決してすべてが「正解」となるわけではありません。

あくまで「自分だけの答え」です。

ついつい正解を求めようとして、他人の指示通りにして結果を残すことを「課題創出」の作業であるとしています。

先ほどのタンポポの例から「花職人」と筆者は呼んでいます。

一方で、探求、追求し続けた先に、「自分だけの答え」を見つけることを「価値創出」としています。

こちらを本書では「真のアーティスト」としており、「自分だけの答え」を見つける力を身に付けていこうというのが主題となっています。

確かにいわゆるアーティストと呼ばれる方って自分だけの世界観ていうか、自分だけの作品って感じのものを創り出していますよね!

真のアーティストの例

本書では、アートの常識を覆した20世紀のアーティストの紹介をしています。

詳しくは本書を読んで、感心していただきたいですが、参考までに以下のページに紹介を任せます(笑)。

「https://note.com/bookzukai/n/n94bc432d1a45」

アートの歴史について興味深く書かれている本書ですが、メインは「アート思考」なので、本ブログではアート思考とは何ぞやを重点的に紹介していきます!

アート思考の身につけ方

本書では、アート思考のために「アウトプット鑑賞」をしましょうと紹介しています。

美術館でアート作品を見た時、多くの人が作品を見て説明文を見て次の作品を見る…といった流れで美術館を徘徊しています。

これだけでは何となく鑑賞した「つもり」になります。

このような人も多いんではないでしょうか?そもそも美術館などでアート作品に触れる機会から遠ざかっていませんか?

そんな人たちでも鑑賞する方法を与えてくれるのが「アウトプット鑑賞」です。

子供のときってなんもない模様から動物っぽいものを見出したりしますよね。

そんな感じで、気づいたこと、感じたことを述べてみようというのが「アウトプット鑑賞」です。

そのほかにも、ダメ出しであったり、それらの理由を問うようにどこからそう思うか?、そこから発展させてそこからどう思うか?を述べることが挙げられます。

これらに間違いはありません。

たとえ、解説文や作者のコメントに背景などが書かれており、正解があったとしても自分で感じ取ったものに間違いはありません。

そう、それが自分だけの答え、つまり「アート思考」です。

このようにアウトプット鑑賞をすることで自分だけの答えを出す訓練をしていくのです。

アートに話を戻すと、作者の意図、背景だけがアートではありません。

見ている人がどう思うかも含めてアートであると。

アートはこのように作者と観察者でのコミュニケーションが行われています。

なので、繰り返しになりますが、見ているこっちが何を思おうがそれは間違っていないのです!

こうやって掘り下げていく練習をし、それを自分の興味のある分野に応用し、探求の根を張り巡らし、自分だけの花を咲かせていきましょう!!

ビジネスへの応用

現代のビジネスにおいては、不確実性が大変高くなっており、正解というものがありません。

その中で、「自分なりの答え=主張・アイデア」を持ち続ける必要が、今後どんなキャリアを歩むにしても重要になります。

確かに、経験豊富かつ知識・スキルのある人たちは、正解に近い答えを導き出すかもしれません。

しかし、その人たち自身も正解だという確証はないはずです。

わたし自身、ついつい正解を求めようとしてしまいます。

それは、受験勉強の弊害なのか、プライドが高いだけなのかわかりませんが、仕事で上司の顔色を伺いながら指示通りに仕事をしてしまいます。

もちろん、仕事に慣れないうちは周りからの指摘により成長していくことが近道ですが、いつまでも上司から指摘をもらって修正するのではなく、自分で好奇心を持って探求し「自分なりの答え」を出していくことがかなり重要だと思いました。

具体的な活用方法は、日々の業務でも多々あります。

資料作成や情報収集、情報整理、データ入力等、ただ言われたことをやるだけや事実を述べるだけでなく、それらの結果を見て「自分はこう思いました。」を添えるだけでいいんです。

職場によっては、自分の意見を言うのも憚られるところもあるかもしれませんが、その際は、共有・提出する際に、「ちなみに・・・」とか、最悪心の中で、(自分はこれを見てこう思った!)と自分なりの考えを毎回出す癖をつけましょう。

少々面倒ではありますが、たまに振られる「あなたはどう思いますか?」にも対応できるのです!

たとえ、それが上司のお気に召さらなくても、あくまで「自分だけの答え」なので、間違っていても気にしない姿勢が重要です。

むしろ、間違っている時こそ成長のチャンスであり、いろんな立場からの意見をもらうことができるので、視野も広がっていきます。

このようにアート思考は、芸術・アートだけでなく、ビジネスにおいても重要なスキル・マインドになります。

まとめ

今回は「「自分だけの答えが見つかる」13歳からのアート思考」について、4つのポイントを述べてみました。

自分が思ったこと・感じたことを表現することにどうしても遠慮がちになってしまい、いつしか考えることをやめてしまうこともありました。

しかし、常に「自分だけの答え」を見つける姿勢は、生きていく上でもビジネス上でも必要だと思います。

本書について気になった方は、ぜひ書籍を手に取って、アート思考を自分のものにしていただければと思います。

また、読んだ人はコメントお待ちしています!

アート思考を身に付けて自分だけの生き方を楽しみましょう!!

コメント